江戸下町の風情を残した勇壮で華やかな江戸を代表する大祭り。東京スカイツリーとの夢の共演。

目次

旅の始まり 浅草駅

浅草駅下車。浅草神社へ向かいましょう。

出口から地上に上がるとアサヒビール本社と東京スカイツリーを望むことができます。

このオブジェ、“アサヒビール社員の燃える心”をイメージした「金の炎」なんです。

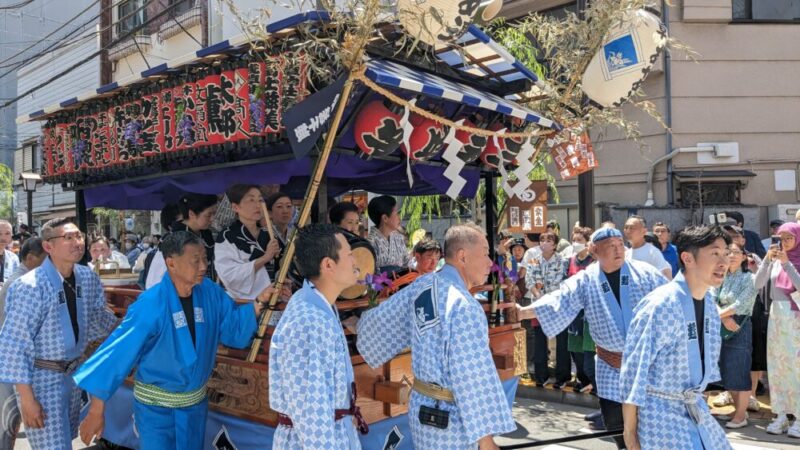

三社祭

三社祭の2日目は町内神輿連合渡御神輿です。

浅草寺本堂裏広場に各町のお神輿が大集合します。

浅草氏子44ヶ町の町内神輿はなんと約100基あります。

この賑わい、この迫力。凄いなぁ、さすが江戸の大祭りだなぁ。

これだけ神輿が集まってさらに背景には東京スカイツリーが見えます。

こんな光景は他にありません。一度実際にご覧あれ。

本堂裏広場に集まった神輿はお祓いを受けるために1台づつ出発します。

本堂正面に着いたらお祓いを受けて各町会へ渡御をします。

神輿と一緒にお囃子も場を盛り上げてくれます。粋だねぇ。

このかけ声!

元気で、縁起がいいねぇ。

次々と神輿がお祓いを受けます。

どの神輿も元気で楽しそう。

最近は外国人もこの神輿を見にやってきます。

多くの人が集まるので、譲り合って楽しみましょう。

お祓いを受けた神輿は各町へ渡御します。

特に目当ての神輿がなければかけ声を頼りに神輿を見物しましょう。

至る所で神輿が見られますよ。

花やしきを背景に渡御を見物。

これも三社祭ならではの風景です。

そして三社祭の最大の見どころは東京スカイツリーをバックに神輿の渡御が見れる事です。

世界に誇れる祭りだなぁ。

江戸と東京の良いとこどりと言ってよいですね。

参考:三社祭

今回は町内神輿連合渡御を中心にご紹介しましたが、他の様子も参考までにご紹介します。

1日目 大行列、びんざさら舞奉納

三社祭の1日目は大行列が行われます。

出発は浅草寺の北にある東京浅草組合の前です。

出発のきっかけはやっぱり木遣りからです。

うん、これを聞くと気分が高まるんだよなぁ。

お囃子屋台・鳶頭木遣り・びんざさら舞などが行列をなして進みます。

大行列の順路は下の祭情報でご紹介しているので参考にしてください。

それにしても実に様々な衣装。心躍ります。

行列の見どころは何と言っても白鷺の舞です。

この衣装が斬新なこと。

所々で立ち止まって舞いを披露してくれます。

行列は南に下り、浅草寺の敷地内に入って来ます。

これを目当てに境内は多くの人でいっぱいです。

ここではちびっ子たちも登場。

五重塔を背景に絵になる行列です。

白鷺は一人づつ、翼を広げてお参りをします。

この光景、珍しいなぁ。

行列が終わったら今度は隣の浅草神社に行きましょう。

ここでは本社神輿を見ることができます。

3日目には本社神輿各町渡御が行われます。

社殿ではびんざさら舞奉納が執り行われますが、残念ながら一般客は見るのが厳しい状況。

しかし、その後の神楽殿ではしっかりと見ることができます。

ちなみにこのびんざさらは東京都の無形文化財ですよ。

びんざさらは五穀豊穣を祈願して行われる舞で田楽(=田植行事を芸能化したもの)の一つです。

平安時代に興り鎌倉から室町時代にかけて大変流行しました。

演者は派手な衣装を着て、びんざさらを摺り鼓を打ちます。

悪霊退散を願って踊るそうです。

3日目 本社神輿各町渡御

3日目は本社神輿各町渡御です。

朝の6:30からなので早起きをしましょう。

早朝なので仲見世は人が少なく歩きやすいですよ。

なんと途中でフェンスが設けられていました。

最近は人が多すぎるので担ぎ手や関係者のみが中に入れるようになりました。

という事でフェンスを挟んでの観覧です。

残念ですが仕方ない、時代ですね。

時間通り一之宮神輿がでてきました。

そして二之宮神輿。

最後に三之宮神輿。

以前は神輿を担ぎたい人で揉みくちゃになっていましたが、最近は落ち着いたものです。

関係者のみで神輿は進みます。

観覧者は柵を挟んで安全に見ましょう。

それでも境内を出ると比較的近くで本社神輿を見ることができます。

東京スカイツリーを背景に神輿が見れるのは最高の構図を発見!

要所要所で休憩をとりながら進みます。

休憩中が神輿をじっくり見ることができるチャンスですよ。

猿田彦を先頭に渡御が再開しました。

ゆっくり着いていきましょう。

一之宮の神輿は浅草寺の北側をメインに渡御が行われます。

順路は下の祭情報で紹介していますので参考にしてください。

雷門に戻ると三之宮の神輿を発見。

多くの人で賑わっています。

三之宮の神輿は浅草寺の西側をメインに渡御が行われます。

こちらも順路は下の祭情報で紹介していますので参考にしてください。

叶屋

| 住所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草1丁目37−12 |

| 電話 | 03-3844-6424 |

| HP | |

| 営業時間 | 月・火・木・金曜日 11:00-19:00 土・日曜日 11:00-19:30 |

| 定休日 | 水曜日 |

帰りは美味しいうどんを頂きましょう。

お邪魔するのは手打ちうどんの叶屋さん。

天気が良い日は冷たいうどん。

手打ちのため、しっかりコシが感じられます。

ミニ天丼も一緒に頂くのがおススメです。

ガツガツ、ツルツル頂きましょう。

旅の終わり 浅草駅

以上、スカイツリーを背景に神輿を眺め美味しいうどんをいただいた三社祭のまつりとりっぷでした。

旅のまとめ

① 旅の始まり 東京都 台東区 浅草駅

↓(徒歩2分)

② 東京都 台東区 三社祭

↓(徒歩3分)

③ 東京都 台東区 叶屋

↓(徒歩3分)

④ 旅の終わり 東京都 台東区 浅草駅

祭情報

| 名称 | 三社祭(浅草神社例大祭) |

| 概要 | 江戸風情を残しつつ勇壮で華やかな神輿渡御を主に行われる東京の初夏を代表する風物詩の一つ。 初日は、お囃子屋台をはじめ鳶頭木遣りや浅草の各舞、また芸妓連の手古舞や組踊り等で編成された「大行列」、「神事びんざさら舞」が奉納される。 二日目は、「例大祭式典」が斎行され、その後に「町内神輿連合渡御」によって浅草氏子四十四ヶ町の町内神輿約百基が神社境内に参集し、一基ずつお祓いを受けて各町会を渡御する。 最終日は、宮神輿三基「一之宮」「二之宮」「三之宮」の各町渡御として、早朝には神社境内から担ぎ出される「宮出し」が行われ、日中は氏子各町を三方面に分かれ渡御し、日没後に神社境内へ戻る「宮入り」を迎えて祭礼行事が終わる。 期間中は浅草の街がお祭り一色に彩られ、神社では各神事が斎行されると共に、境内や神楽殿においても様々な舞踊が披露される。 【2024年】 ●5月16日 19:00 本社神輿神霊入れの儀 ●5月17日 13:00 大行列 14:20 びんざさら舞奉納(社殿) 15:00 びんざさら舞奉納(神楽殿) 15:30 各町神輿神霊入れの儀 ●5月18日 10:00 例大祭式典 11:30 子之宮渡御 12:00 町内神輿連合渡御 16:00 巫女舞奉奏(神楽殿) ●5月19日 6:30 宮出し 宮出し終了後 本社神輿各町渡御 14:00 巫女舞奉奏(神楽殿) 15:00 奉納舞踊(神楽殿) 16:00 太鼓奉演(境内) 20:00 宮入り 宮入り後 本社神輿御霊返しの儀 令和6年 大行列順路 一之宮本社神輿渡御順路 二之宮本社神輿渡御順路 三之宮本社神輿渡御順路 |

| 開催場所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1 |

| 時期 | 5月第3週の金・土・日曜日 |

| 問合せ | 浅草神社 |

| 参考 | 浅草神社 |

5月のお祭りはこちら

東京都のお祭りカレンダーはこちら

お祭り年間スケジュールはこちら