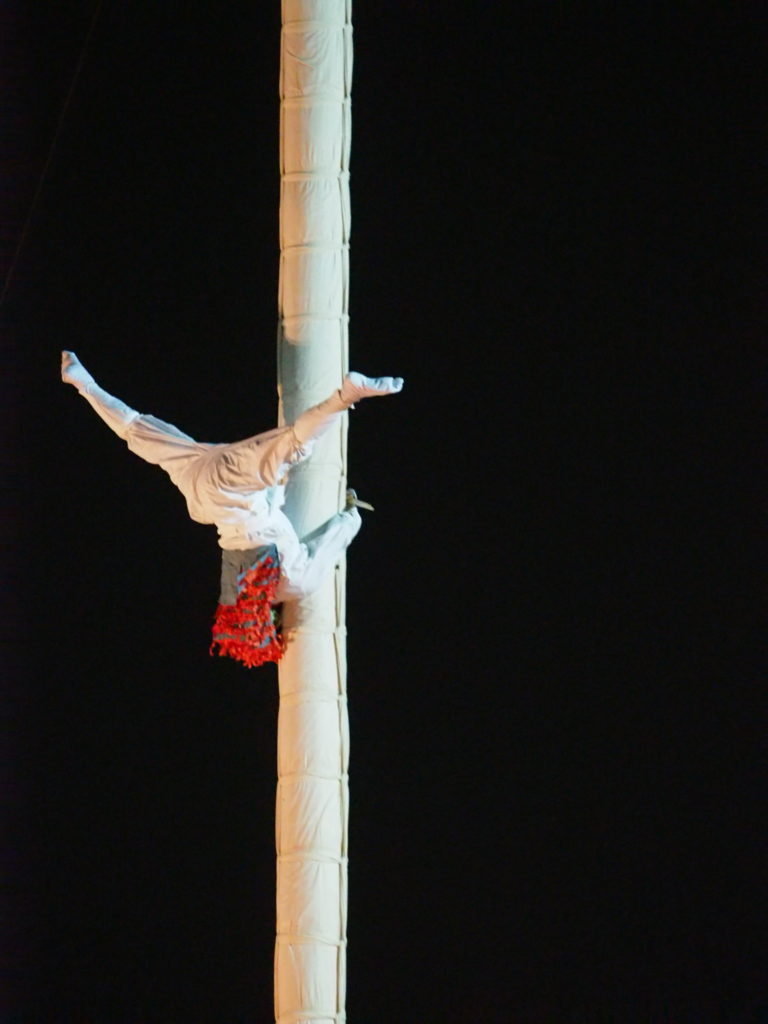

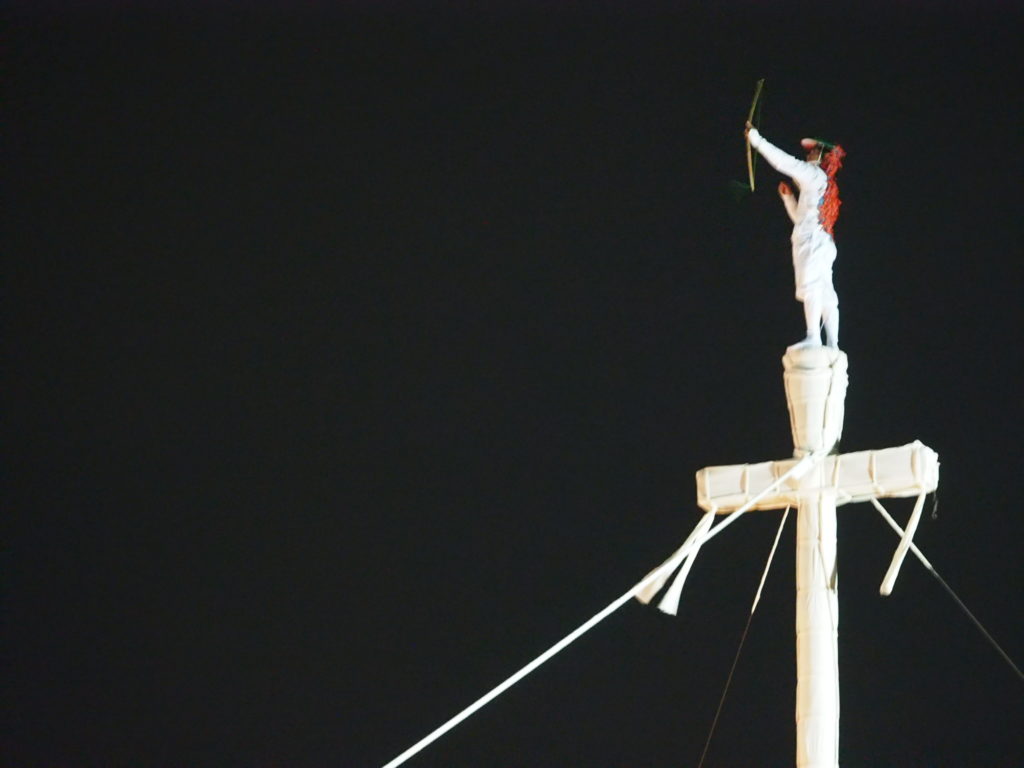

雨乞いから始まった野田のアクロバティックな舞い。暗闇に映える白装束の技。

目次

旅の始まり 柴又駅

柴又駅を下車。

柴又帝釈天へゆっくり歩いて向かいましょう。

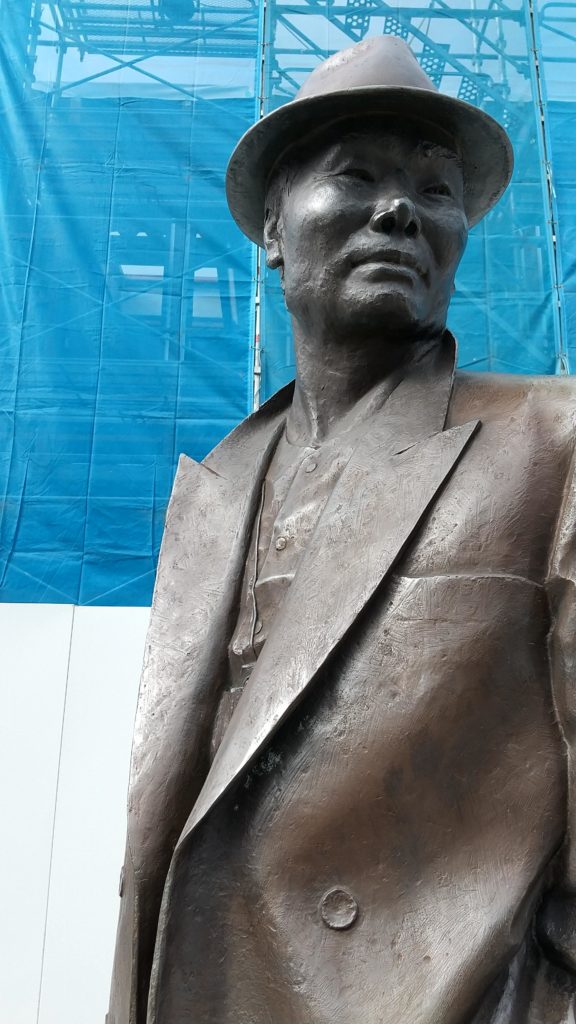

そう、柴又と言えばご存知寅さんですね。改札を出るとリアルな銅像がお出迎えしてくれます。

柴又帝釈天 題経寺

| 住所 | 〒125-0052 東京都葛飾区柴又7丁目10−3 |

| 電話 | 03-3657-2886 |

| HP | http://www.taishakuten.or.jp/index.html |

| 営業時間 | 9:00-15:30 |

| 定休日 |

参道にはお菓子屋さんやうなぎ屋さんのお店がずらりです。

日本らしいザ・参道が楽しめます。

こちらは吉野家さんの草団子です。

しっかりとよもぎが練り込まれて食べごたえ十分です。

柴又帝釈天の境内は一部有料ですが、時間がある方はぜひ中に入ってもらいたいです。

と言うのはしっかりと管理された美しい日本庭園と、

「法華経」の説話を選び出した木彫を目にすることが出来るから。

はぁ~、ため息が出る程見事な彫刻ですよ。

野田のつく舞

続いて野田駅を下車、野田のつく舞会場へ歩いて向かいましょう。

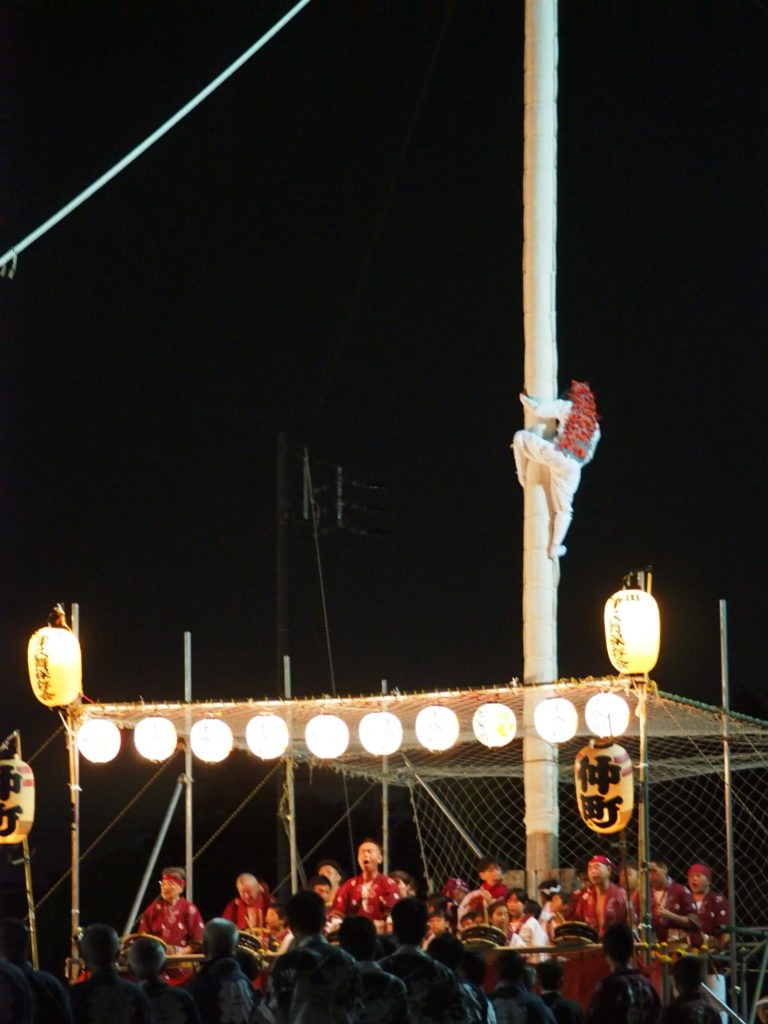

日が沈み始める会場では、柱が暗闇の中から浮き立って見え始めます。

やがてつく舞い関係者が開場に入場します。

神聖な空気が漂い始めます。

囃子がなり始め、いよいよ開始。

観覧者は安全を考慮して少し離れたところから見ましょう。

続いて白装束に雨蛙の面を被った演者が柱を登っていきます。

その高さ約15m。

ハラハラして早く登り切ってくれ!と思いますが途中でもこんな演技が展開されます。

てっぺんまで登りきると矢を撃ったり、

扇子で仰いで余裕感を演出してくれますが、いやいや見てる方は結構なヒヤヒヤ感です。

演技が終わってもただでは終わりません。

ロープで技を披露しつつ終了。

旅の終わり 野田市駅

下町の風情を感じながら、柴又帝釈天の見事な木彫に感動。最後に野田で磨かれたつく舞の演技にハラハラしながら感嘆する野田のつく舞のまつりとりっぷです。

旅のまとめ

①旅の始まり 東京都 葛飾区 柴又駅

↓(徒歩3分)

② 東京都 葛飾区 柴又帝釈天 題経寺

↓(徒歩3分、電車50分、徒歩8分)

③ 千葉県 野田市 野田のつく舞

↓(徒歩8分)

④ 旅の終わり 千葉県 野田市 野田市駅

祭情報

| 野田のつく舞 | |

| 【場所】 千葉県野田市内上町地区、仲町地区、下町地区 ※開催場所はその年により異なる。 |

| 【時期】7月中旬 | |

| 【種類】舞い | |

| 【概要】 上・仲・下町の野田三か町の夏まつり(7月中旬)の中日に演じられる民俗行事で、水神信仰にもとづく雨乞の神事。太鼓や笛の音に合わせて、花笠をかぶった若者たちが勇壮に舞い踊る。先端に一斗樽をかぶせた、高さ14.5メートルの白木綿で巻かれた柱を立てて、「ジュウジロウサン」と呼ばれる白装束に雨蛙の面を被った演者が、柱や樽の上、柱から張った綱の上などで軽業を演じる。 演じられる場所は、上・仲・下町の「津久年番」によって変わる。千葉県の『無形民俗文化財』、国の『選択無形民俗文化財』。 | |

千葉県のお祭りカレンダーはこちら

7月のお祭りはこちら

舞いのお祭りはこちら

お祭り年間スケジュールはこちら